于朦胧“坠楼传闻”引热议:前一晚在线的他,谣言为何越传越凶?

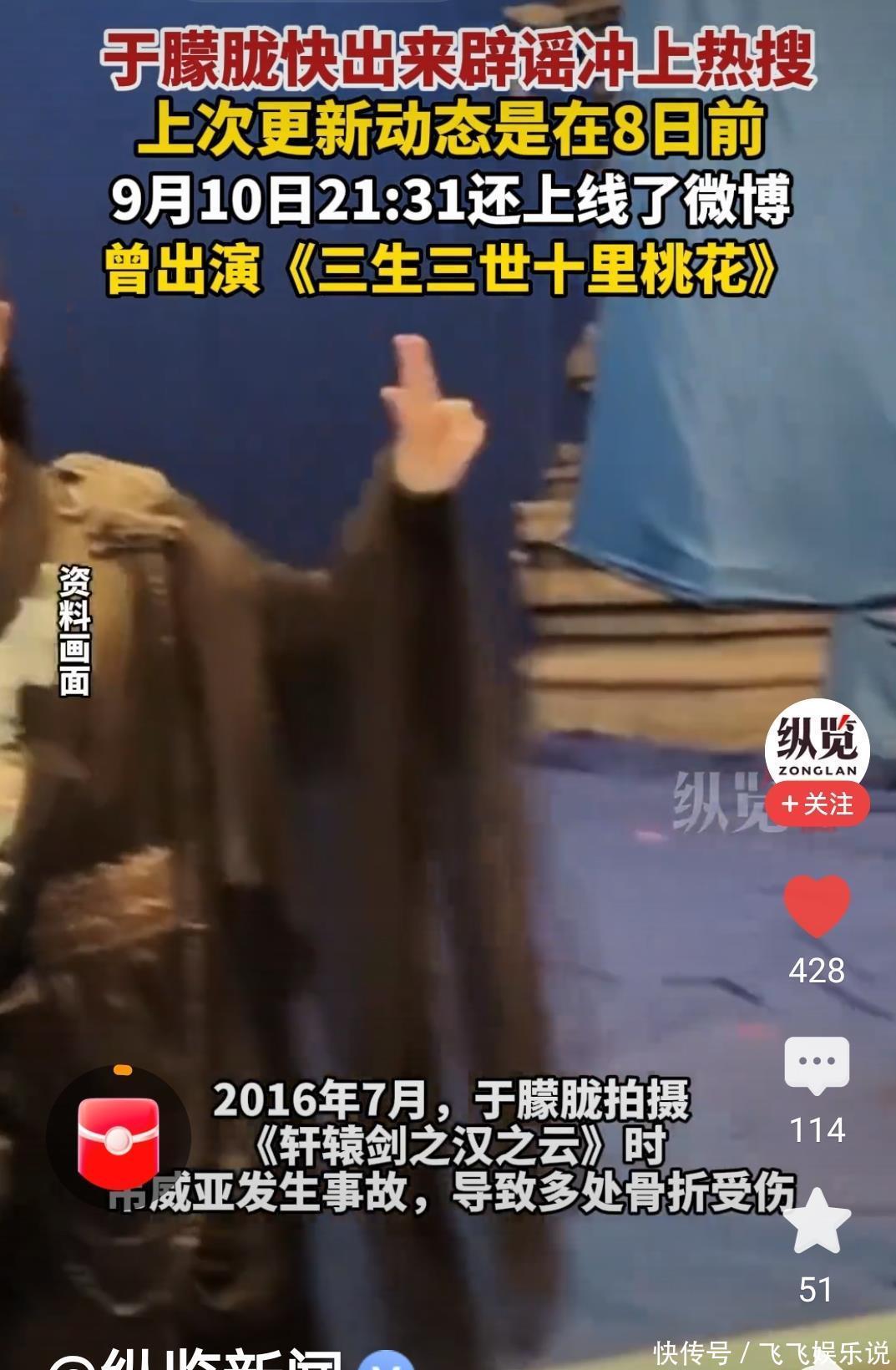

于朦胧“坠楼传闻”引热议:前一晚还在线的他,谣言为何越传越凶?引�日,“演员于朦胧坠楼身亡”的消息突然在网络炸开,但有网友发现,9��:31于朦胧仍在微博超话显示在线。一边是惊悚传闻,一边是清晰的在线记录,这场风波里到底藏着多少疑点?正文

这场传闻的起点,要从一位名叫“名侦探小宴”的自媒体博主说起。9�日上午,该博主突然发文称“于朦胧在北京朝阳区坠楼,警方已排除刑事案件”,还细节满满地提到“其兜里装有朋友的两块劳力士手表”“现场纱窗被扣开”。可让人费解的是,没过多久,这些所谓的“关键细节”就被悄悄修改甚至删除——既然敢以“名侦探”自居,声称掌握“一手信息”,为何连核心细节都站不住脚?是一开始就没核实清楚,还是为了蹭流量刻意编造“爆点”?更关键的矛盾点,在于那条无法忽视的在线记录。微博超话的“在线状态”由系统实时抓取,并非用户手动设置,可信度极高。9��:31,于朦胧的账号还处于活跃状态,而网传的“坠楼时间”�日凌点,两者仅间个多小时。正常成年人在夜间会经历休息、睡眠的完整周期,若真如传闻所说“凌晨出事”,那前一晚还在浏览超话的他,状态如何在短时间内发生如此剧烈的转变?总不能用一句模糊的“突发意外”,就掩盖时间线的明显冲突吧?

面对愈演愈烈的传闻,各方的回应却显得格外“沉默”。截��时,于朦胧工作室始终没有通过官方微博、抖音等平台发布任何声明,既不否认也不确认;记者联系其前经纪公司天娱传媒时,得到的回复是“合约已到期多年,不了解他的近况”——作为曾合作过的经纪公司,即便合约到期,面对涉及艺人安全的重大传闻,是否也该有更负责任的态度?而当记者致电朝阳区多个派出所求证时,接线人员要么说“暂不清楚情况”,要么建议“等官方通报”。可公众人物的突发传闻最忌讳“信息真空”,官方回应的滞后,会不会给谣言留下更多传播空间?普通网友又该如何在真假难辨的信息里找到方向?还有一个被网友翻出来的细节:于朦胧名下所有持股公司,已�年底�月间陆续注销。从法律层面看,企业注销是正常的商业操作,可能涉及业务调整、个人规划等多种原因,本无可厚非。但在“坠楼传闻”发酵的背景下,这一过往信息却被过度解读,甚至有人将“公司注销”和“个人安全”强行绑定。可冷静想想,商业决策和个人生命安全之间,真的存在必然联系吗?还是大家被谣言带偏了思路,不自觉地把无关信息拼凑成“证据链”?

值得一提的是,不少人是通过“AI播客”获取到“于朦胧在线”这一关键信息的。现在的AI资讯工具,比如常见的热点播报功能,会实时抓取微博、新闻网站的动态,再转化为语音传递给用户,传播链路快得惊人。但大家可能没注意,AI抓取信息时可能存�-30分钟的延迟,甚至可能因为语义理解偏差误读信息——当我们通过AI“听热点”时,是不是该多留个心眼?比如去微博等原平台核实一下时间、细节,而不是一股脑相信AI传递的内容?毕竟,再智能的工具,也替代不了人对信息的甄别能力。结语截至目前,于朦胧“坠楼传闻”仍停留在“爆料”阶段:自媒体的说法细节存疑,微博在线记录与传闻时间线矛盾,工作室、警方等官方渠道尚未给出明确回应,网络上的猜测与辟谣仍在交织。这场风波其实也给我们提了个醒:面对公众人物的突发传闻,“不信谣、不传谣”从来不是一句空话。谣言的传播成本很低,但对当事人及其家属的伤害却很大;与其急着转发“爆点”,不如等一等官方通报,给真相一点时间。毕竟,比起“抢第一”,做一个理性的信息传播者,才是对他人、对自己更负责任的选择。